ハンコを彫る場合、印面に文字を転写します

ハンコは押した時に正しい向きになるよう彫ります。

そのため実際彫る印面は、文字が逆さじゃないといけないですよね?

かと言って裏表に直接文字を書くのは、私たちでも至難の業。

そのため最初に別の紙に正しい向きで書いて、それを裏返して印面に直接写す方法があり、それを「転写」と呼びます。

2014年11月7日に書いたブログですが、ややリライトして2021年2月17日に再度公開しました。

具体的に転写する方法

転写をする方法は大きく分けて3つの方法があります

先に言っておきますと、1から3に行くに連れて高度なプロ仕様になります。

1.トレーシングペーパーを使った転写

こちらは入門編です。

よく消しゴムはんこ等を彫る時に使われるのが、トレーシングペーパーを使った方法です。

手元に使い古しかなくてすみません、、、汗

トレーシングペーパー(英語:Tracing paper)は、透かして複写(トレースまたはトレスと言う)するための薄い半透明の紙。透写紙(とうしゃし)とも。

Wikipediaより

「トレース=なぞる」なので、何か写したい絵をトレースするのに使います。

私も消しゴムハンコは、このトレーシングペーパーを使って転写してます。

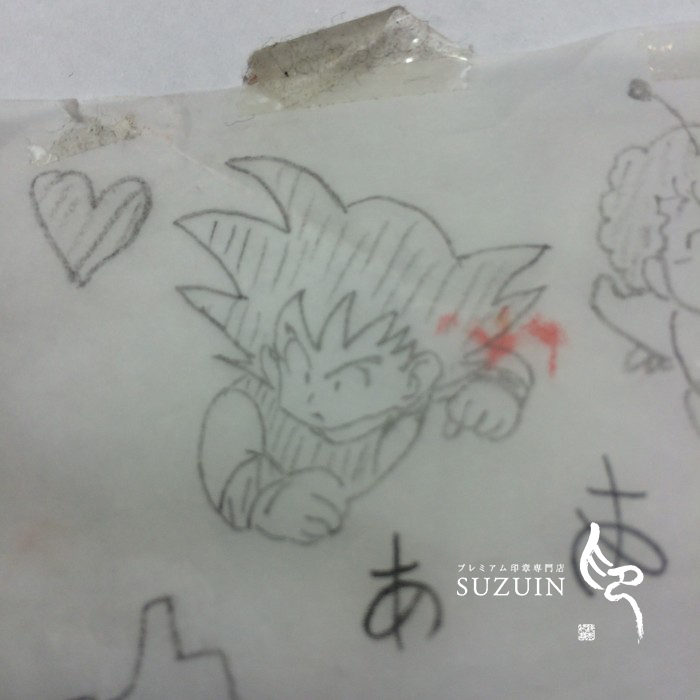

まずは鉛筆で絵を描きます。

例えばこんなイラストの場合、元絵の上にトレーシングペーパーを重ねると、透けて見えます。

なので誰でも簡単にトレースできますね。

では転写の仕方もを紹介。

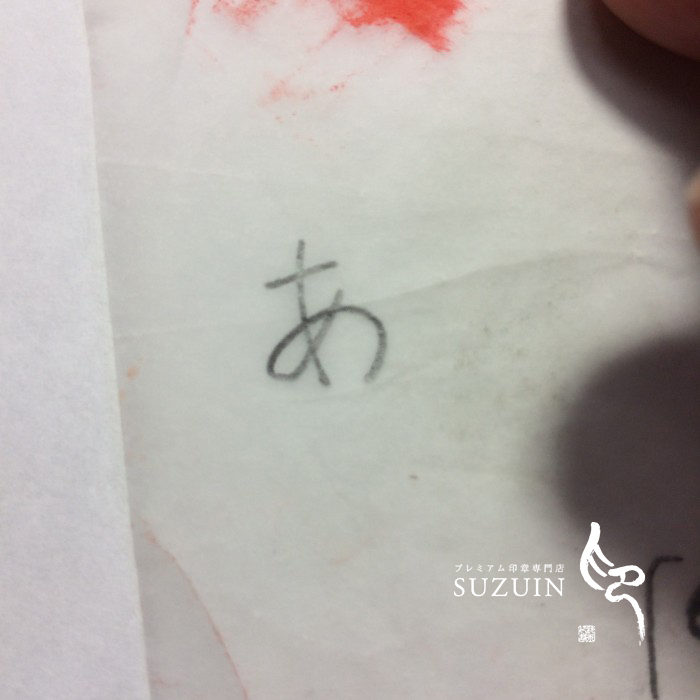

まず書きます。

通常は下に絵を敷いて描きますが、逆さだって分かりやすいように、とりあえず「あ」で。

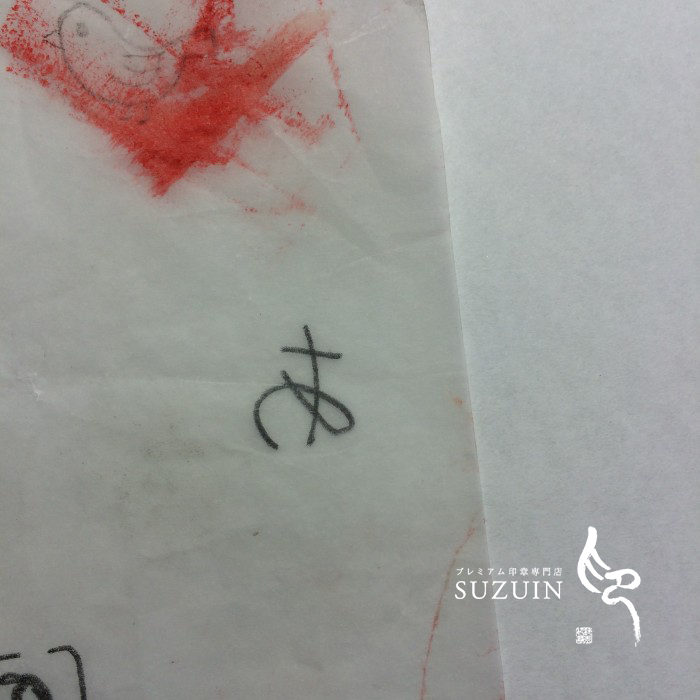

次にトレーシングペーパーを裏返しにします。

今回は消しゴムハンコではなく、紙にトレースします。

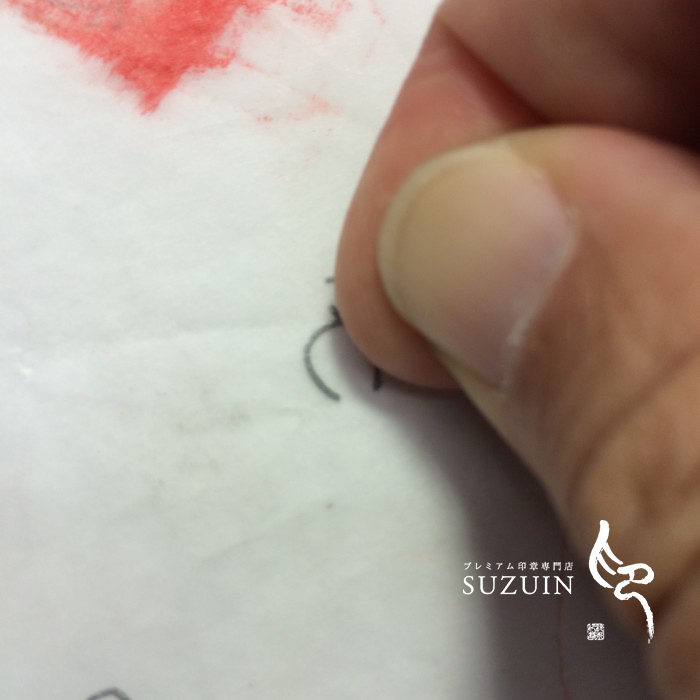

転写させたい紙の上に、先ほど書いたトレーシングペーパーを重ね、上から爪でこすります。

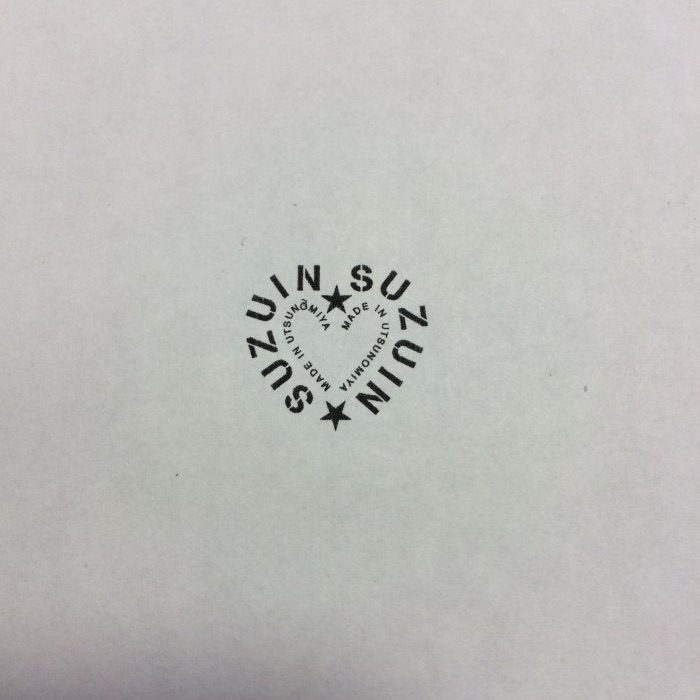

すると綺麗に転写されます。

これで完成。

ちなみにちょっとした裏技なんですけど、もし薄かった場合は、転写したモノの上から鉛筆で直接書き足しちゃいます。

【ここがポイント】

鉛筆の濃さと筆圧、爪で擦る強さと回数で、写りが変わってきます。

何度か練習して、ご自身に最適な方法を探してみてください。

今回使ったトレーシングペーパーはこちら。

2.マジックを使った転写

トレーシングペーパーを使うより、ちょっとだけコツが必要になるのがこちら。

コピー機で印刷した紙を、直接逆さまに転写しちゃう方法です。

原理は、コピー機のトナーを、マジックインキの揮発する力を使って、上から塗り込んで転写させちゃう、まさに裏技。

では方法は以下にご紹介。

まずは印刷した紙をご用意ください。

ひっくり返して、転写したい場所に重ねます。

こちらも練習なんで、紙に転写しますね。

ちょっとわかりにくいですけど、下に転写したい紙、上に印刷面を逆さまにした用紙が重なっています。

なので、うっすらと逆さまの絵柄が見えますね。

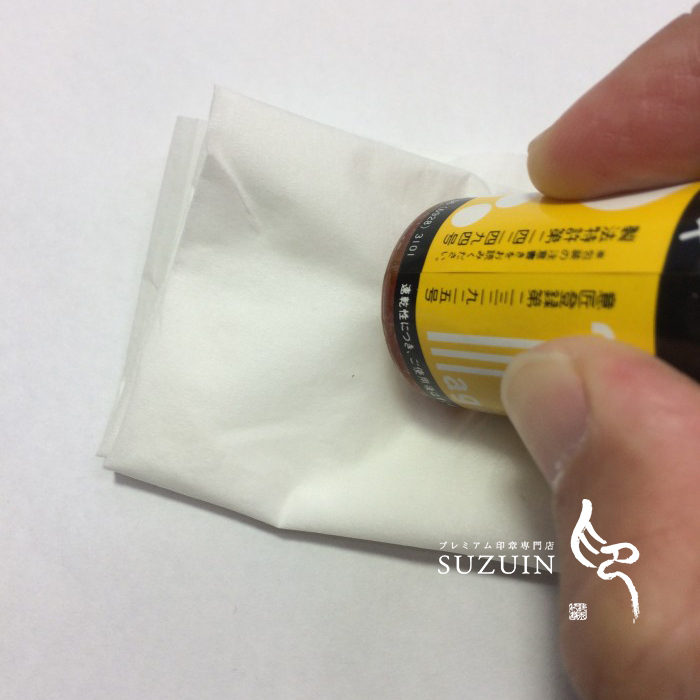

そしてここからが裏技の道具

黄色いマジック

こやつが要。

方法は簡単。

上から塗るだけ。

しかもしつこくしつこつ塗ります。

そしてマジックで書いた上からティッシュで押さえ

今度はマジックの裏側で擦ります。

そして上に重ねた元のコピー紙を剥がしますと・・・

完成。

綺麗に転写されてますね。

とにかくとっても簡単ですので、一度お試しあれ!

【ここがポイント】

成否はマジックの塗る量で決まります。

塗りすぎると滲み、足りないと綺麗に転写できません。

また転写の際のゴミや、凹凸などで写らない場合もあるので、できる限り平な面に転写してください。

案外黄色いマジックって、単品で売ってるようで売ってないんです。

なのでこちらからどうぞ。

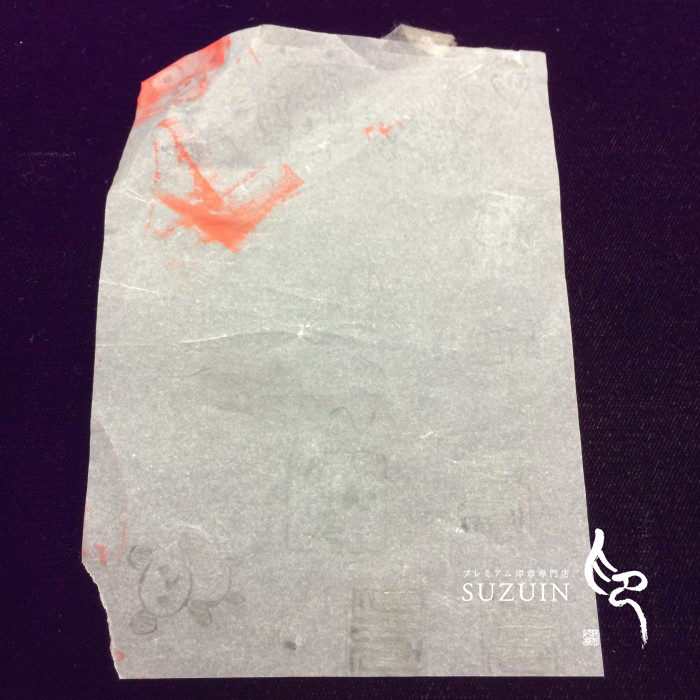

3.雁皮紙(がんぴし)を使って転写する

こちらは私たちが、印章を彫る際に使う手法で、かなり難しいです。

私自身も凄く苦手で、自分のイメージ通りにコントロールできるようになるのに10年くらいかかりました、、、汗

ま、ただ単に不器用だったってのもあるんですけど。

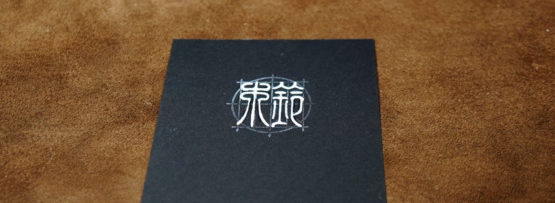

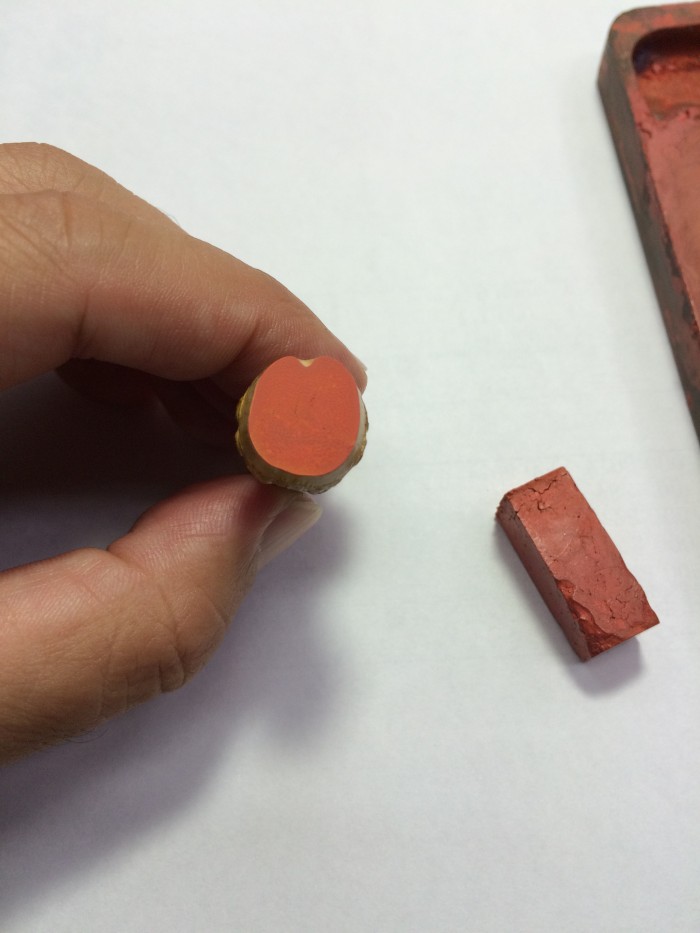

こちらは実際に彫った写真でご紹介します。

まずは印面に朱墨と呼ばれる、朱色の墨を塗ります。

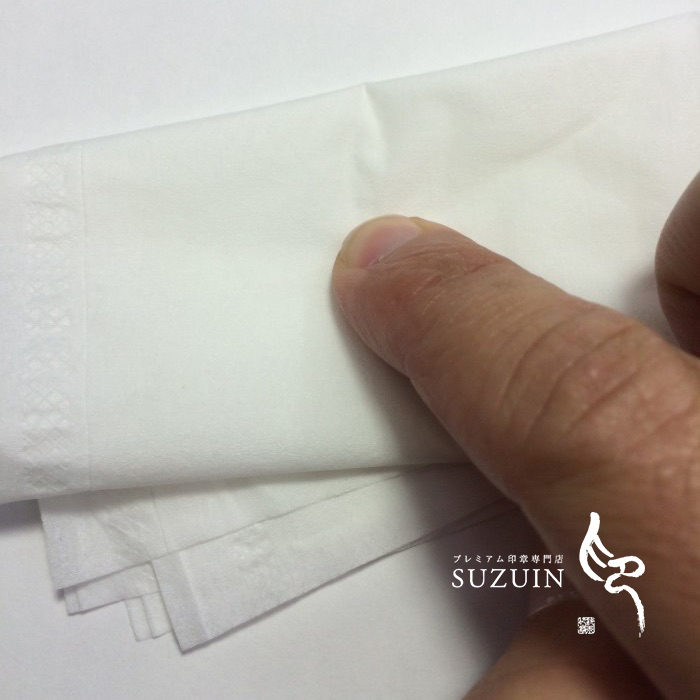

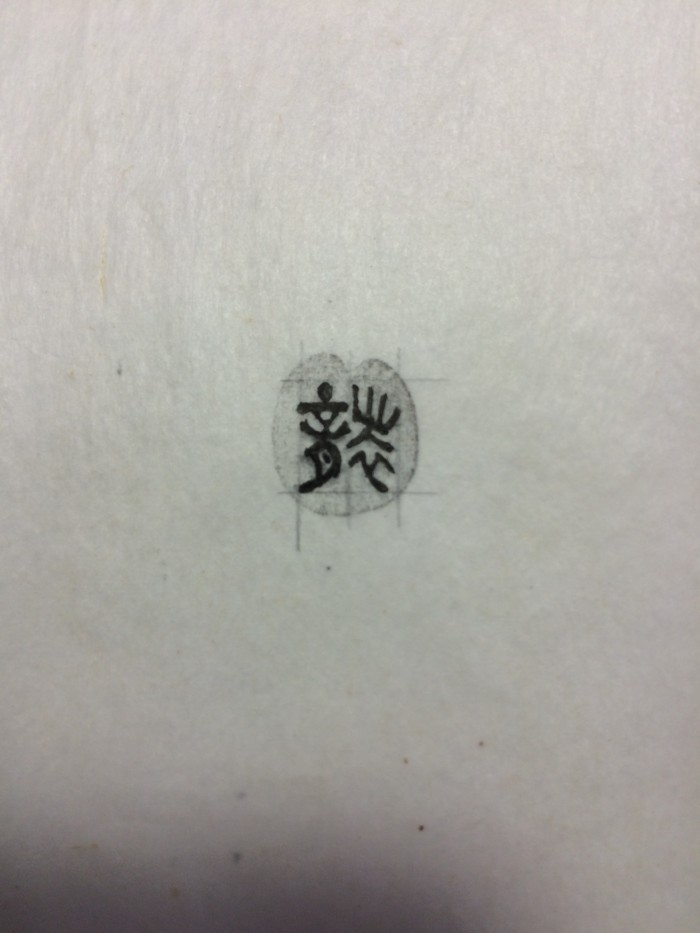

次に原寸で、墨を使い筆で文字を書きますが、ここでの最も重要なポイントは、雁皮紙に裏表があること。

ツルツルしている面が表で、ざらついている面が裏なんですけど、かなり分かりにくいです。

書いたものを逆さまにし、印面の正しい位置に重ね合わせます。

次に上から水を数的垂らし、上からテッシュを重ね、軽く何度も叩きます。

って簡単に書きましたけど、ここが成否を決める特に重要で、非常に難しい箇所。

ポイントは水の量と、テッシュでの吸い取り量と、叩きつける道具と強さ。

ちなみに私は使えなくなった角印の頭の部分を使っていますが、爪で擦る方法でも代用できます。

そしてテッシュをとるとこんな印面が見えてきます。

破れないように、丁寧に剥がしてきます。

なかなかいい感じで写っているようですね。

完璧です。

さらに詳細は過去のブログで、ご紹介していますので、気になる方はどうぞ。

【ここがポイント】

雁皮紙のサイズ:印面の約5倍くらいに切り、無駄をなくしてコントロールしやすくします。

正しい固定:雁皮紙は水で張り付くので、印面以外の部分に水を多めにつけて貼り付けます。

水の量:数的を垂らし、印面の全てに水分が行き渡るようにします。

叩き方:私は角印の頭側を使いますが、木槌などでも代用できます。くれぐれも強く叩きすぎないように。木槌が怖い場合は、爪で擦る方法でも代用できます。

かなり難しいですが、チャレンジされる方はこちらから雁皮紙をどうぞ。

ちなみに私が使っているのは親父からもらったもので、リンクとは異なりますことあらかじめご了承ください。

最後に

以上が私が転写する際に使う3つの方法でした。

でも実際に行っているのは、3です。

なぜ私が一番難しいこの方法を採用しているかって言うと、別に自慢しているワケでもなくて、一番細部まで鮮明に写るからです。

トレーシングペーパーは、鉛筆で書くには簡単でいいんですけど、印章のように筆で文字を書く必要がある場合、水を弾いて書けないんですね。

マジックは、転写の際のにじみ具合がインク任せなので、印章みたいに細かいのだと、細部まで綺麗に写りません。

つまり一番細かく鮮明に写り、かつ慣れると一番ハンドリングのしやすい雁皮紙を使った方法をとります。

いずれにしてももし興味があれば、どれも高価なモノではありませんので、とりあえず初めてみてください。

案外一度始めるとハマるもんですよ。