以前に捨印についてご紹介したブログが、おかげさまで多くの方に読まれるようになりました。

そこでは捨印の基本的な概念を紹介し、捺したらいいのか?捺さない方がいいのか?をざっくりと説明しました。

今回その内容を踏まえ、改めて捨印の重要性に焦点を当てつつ、その使い方と潜在的なリスクについて詳しく解説していきます。

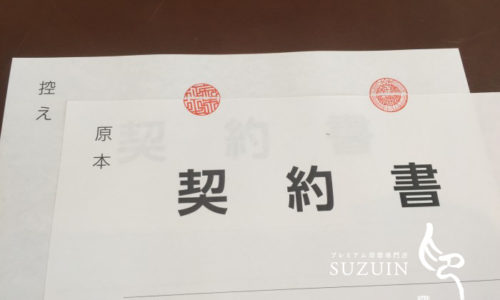

捨印が単なる訂正印以上のものであること、そしてそれが私たちの契約書や文書にどのような影響を及ぼす可能性があるのか、もし知らないで捺していると大変なことになるかもしれません。

2016年12月15日に公開したブログですが、2018年6月30日に、また2024年3月26日に再度リライトしました。

捨印とは訂正印です

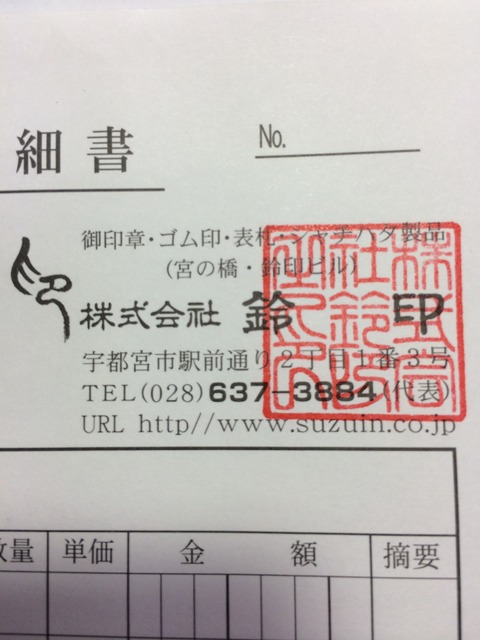

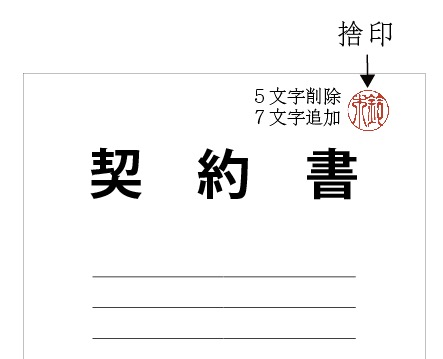

捨印の使用例を示した図

そもそも捨印とは、分かりやすく言うと訂正印です。

ちなみに訂正印とは、公文書の誤記を訂正するために捺された印影です。

訂正印と捨印の違いは、訂正印は自分で捺して訂正するのに対して、捨印は「自分に確認をしなくても内容に追加や訂正しても良い」との意思表示で捺す印になります。

つまり捨印を捺すということは「これによって私はあなたがこの文書を修正することを許可します」という意思表示が、捨印には込められます。

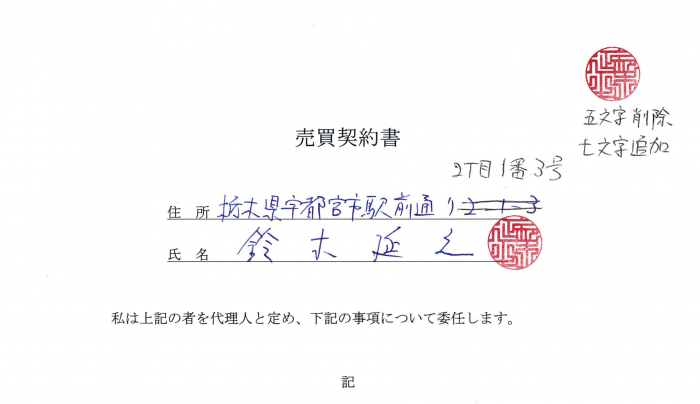

実際に使用例は以下になります。

自分の登録印と同じ印(捨印)が欄外にあり、捨印の周りに「三文字削除及び七文字追加」等と書くだけで、それは正式な訂正と認められます。

つまり契約者本人が自分の意思で訂正するのではなく、相手が自由に間違っている箇所を訂正できるのが捨印です。

これは見方によっては契約者本人の確認を得ず訂正できるため、お互いの手間の省略という側面もあります。

捨印は怖いのか?

ここまで読んで「それって危険じゃない?」と思う感覚は正常です。

捨印によって、例えば金額や名前を勝手に変えられたら大変なことになってしまいますから。

でもご安心ください。

長い歴史で築かれた捨印のルールですから、それらのトラブルが起こらないよう、特に売買契約やローン契約などの高額取引の場合、捨印の効力が及ぶ権限が限られている場合が多いのです。

具体的には「日付・金額・名義」などの契約書の中でも特に重要な内容に関しては、捨印では訂正できないようになっています。

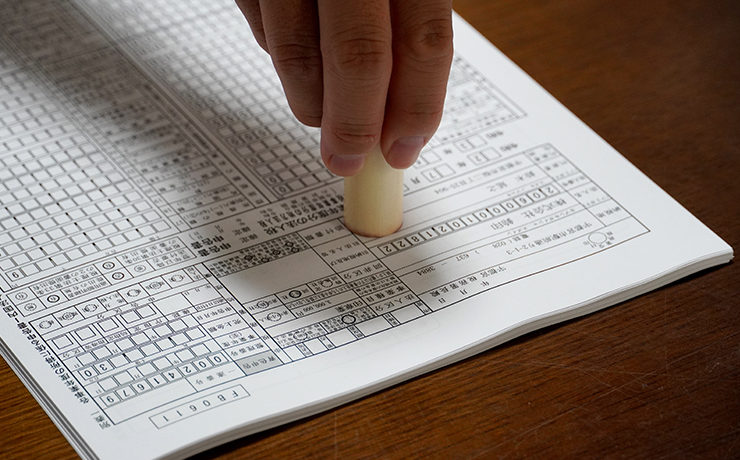

また上記の重要な内容の訂正の場合は、二重線を引き、上からご自身の登録印を改めて捺さなければ認められません。

つまり捨印で訂正できるのは軽微なものに限られるため、必要以上に慎重になる必要はないと思われます。

捨印を安全に使用するためには?

とは言え契約書は乙が作るもので、極端に言えば作り手に有利に作られている場合がほとんどです。

そのため捨印を使用する際は、以下の点に注意してください。

信頼できる相手かどうかを確認する

捨印は、相互の信頼関係がある場合にのみ使用すべきです。

相手方を十分に信頼できない場合は、使用を避けましょう。

使用範囲を明確にする

捨印を押す際はどのような訂正が許可されるのかを明確にし、可能な限り文書に記載することが重要です。

契約書のコピーを保管する

捨印を使用する場合は、契約書のコピーを自分で保管しておくと後から訂正された内容を確認することができます。

本当に怖いのは捨印ではなく・・・

ここまでで捨印の及ぶ効果がわかり、必要以上に慎重になる必要がないことがわかりました。

しかしながら実際には、もっと注意すべき点があります。

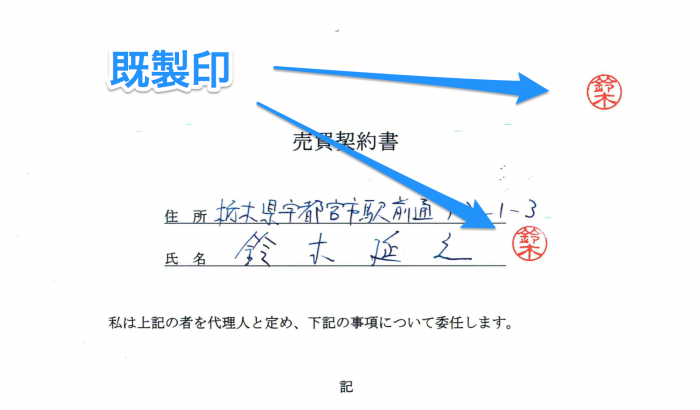

それは、既製印を実印や銀行印として使用していることです。

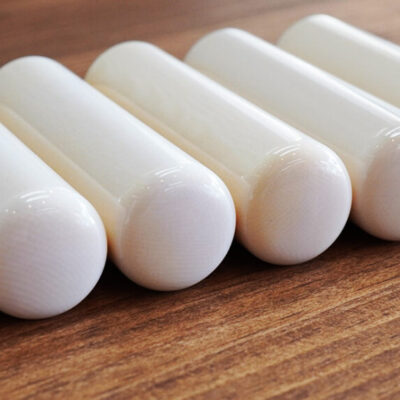

既製品の印鑑はどこでも容易に入手できるため、もしもそれらが実印や銀行印として登録されている場合、誰かによって不正に使用されるリスクが高まります。

重要な契約書の金額や名前、その他の根幹に関わる部分が、無断で変更されてしまう可能性があるのです。

実印と銀行印のセキュリティ

実印や銀行印を既製品で済ませてしまうことは、あなたの財産や契約の安全性を大きく損なうことにつながります。

既製印を使用していると、例えば契約書に記載された金額や、支払先などが勝手に変更されることがありえます。

これらの変更が行われた場合、契約の全体が相手の思い通りになってしまう恐れがあります。

そのため、このようなトラブルを避けるためには、自分だけのオリジナルの印鑑を実印や銀行印として登録し、使用することが最も確実な方法です。

オリジナルの印鑑は、既製品とは異なり、他人が同じものを持つことはほぼ不可能です。

これによって契約書の不正な改ざんから自身を守ることができます。

最後に

捨印を捺すことにはもちろん一定のリスクは伴いますが、必要以上に恐ることがないことはおわかりいただけたかと思います。

しかしそれ以上に注意すべきは、実印や銀行印をどのように選び、管理するかという点です。

既製品の印鑑をこれら重要な印鑑として使用することは、意図しないリスクを招きかねません。

そのため実印や銀行印など重要な印に関しては、オーダーメイドを選ぶこと、そしてそれを安全に管理することが、契約の信頼性を保ち、不正な改ざんから身を守る鍵となります。

捨印の意味からスタートした今回の話でしたが、やはり最終的に印鑑が大切なことに変わりはないことがわかりました。

捨印に限らず印鑑を使用するすべての場面で重要性と責任が発生することを理解し、正しい選択を行うことで財産と信頼関係を守ることになります。

もしお使いの印でご不安やご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。